テレビの原理は一つですが、それを実現する方式は大きく2つあります。電子式と機械式です。

(ただし、最近のデジタルテレビになって、走査という概念は従来の電子式と異なって来ています)

ここでは、現在の電子式テレビジョンは除いて、機械式テレビについて取り上げます。

テレビは送信側(カメラ側)で絵や写真などの2次元の情報を小さな部分に分けて、電気信号や電波で送り、それを受信側で再び正しく組み立てて元の絵や写真を表示します。

この作業を”なんとかして”機械的に行うのが機械式テレビです。

機械式テレビには、大きく分けて

1) 回転多面鏡を使うもの

2) 回転円板(一番有名なのが二ポー円板)を使うもの

があります。

ここでは二ポー円板を取り上げます。

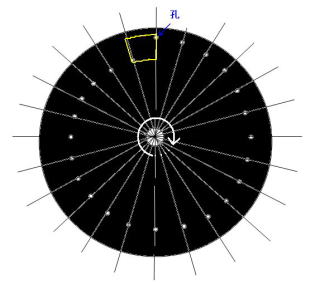

二ポー円板は右図のような渦巻き状に穴をあけた円板です。

この例では角度で言うと15度づつずらしながら、半径でいうと穴の直径分ずらしながら、合計24個の穴があいています。

今、図の中に黄色い線で描いた扇型の窓があるとします。円板が矢印方向に回転すると、円板にあけた穴が、扇型の窓の下の方から順番に通過していきますね。

今、この扇型のまどの部分が画面に相当します。この画面にレンズを使って、被写体の像を結んでおくと、二ポー円板を回すことで画素に分解できると言うわけです。

つまり、

穴の数=走査線数

円板の回転数=フレーム数

となります。走査線が増えると扇型は正方形に近づきます。

が、走査線を増やすと、画面(右図中の扇型にあたる部分)がどんどん小さくなることに気づくと思います。

画面サイズ(画面高さ、または画面の幅)は走査線数に比例して小さくなり、穴の直径は走査線数の2乗に比例して小さくなります。

少しでも光をたくさん通すため、穴の形を四角にしたりと色々改良されたようですが、この二ポー円板式のテレビでは走査線数は高々100本程度が限度であったようです。

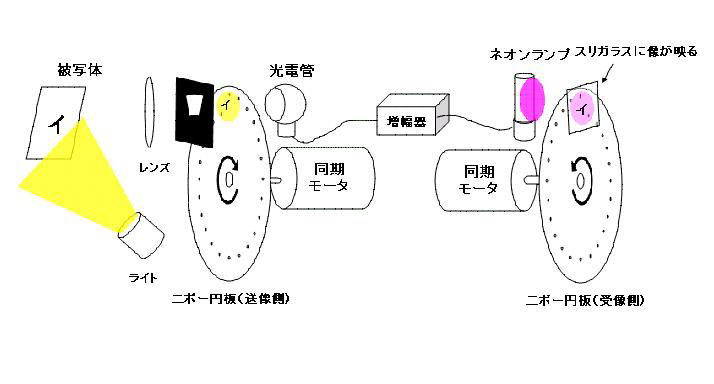

さて、ここで具体的な機械式テレビジョン装置の構成を説明します。

下の図は標準的な機械式テレビの構成であり、百科事典等でも紹介してある場合があります。

まず、被写体(ここでは図左側の”イ”の字とします)を強力なライトで照らします。

ここで大きなレンズを使って、被写体の像を二ポー円板上に写します。

先の説明にあるように、二ポー円板の扇型の画面上に結ばれた”イ”の字の像は、二ポー円板の穴で分解され、その光は光電管で

電気信号に変えられます。

電気信号は増幅器で強められ、受信機のネオンランプを光らせます。ネオンランプの光を、二ポー円板を通して見るともとの絵が

見えるというわけです。もちろん、送信側と受信側の二ポー円板は同じタイミング(同期して)回っていないといけません。

このために同期モータ(電源に同期させる)やサーボモータを使います。

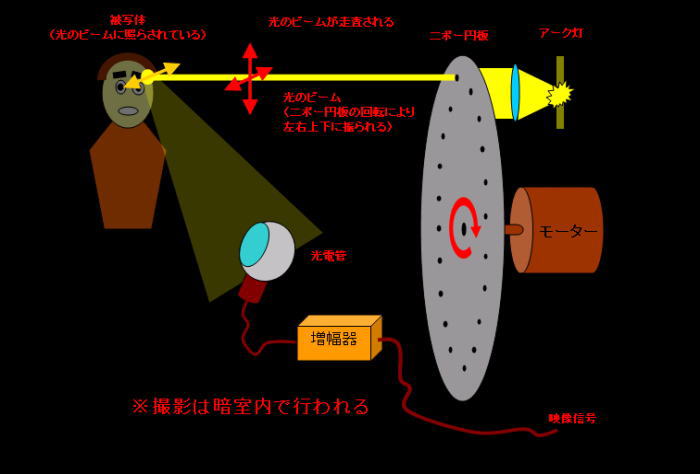

機械式テレビの原理は簡単には以上のようですが、エクシュトレーム氏法という方式があり、実用(?)機械式テレビの多くは

この方式によっていますので説明しておきます。

エクシュトレーム氏法では光源のすぐ前に二ポー円板が置かれます。二ポー円板の穴を通過した光のビームが被写体を照らします。

二ポー円板が回転し、穴の位置が変わりますので、光のビームは左右上下に走査されます。この被写体からの反射光を光電管で

捕らえて電気信号に変換するわけです。

この場合には当然、暗室での撮影となりますので、撮影はスタジオ内のみです。光電管は通常は複数個配置され、色々な角度から

被写体からの反射光を捕らえます(光電管が一本だけだと、陰が強い像になる)。

このような凝ったことをする理由は、機械式テレビの感度が悪いために、非常に強力な照明を必要とし、撮影される人の負担が大変

重かったのを軽減するためです。

図1 二ポー円板

図2 通常の機械式テレビの原理(右半分が受影機、左半分が送影機)

図3 エクシュトレーム氏 照明法