機械式テレビは日本国内でも何箇所かで展示しています。

私の訪れた場所を含めて、機械式テレビのスポットを紹介します。近くに行かれるときはぜひ立ち寄ってみてください。

1) 静岡大学 浜松キャンパス内 高柳記念未来技術創造館(旧 高柳記念館)

2) 富山県魚津市 魚津歴史民俗博物館

3) 国立科学博物館

4) 逓信総合博物館 ていパーク(曽根式 対向テレビジョン つまり、昔の”機械式テレビ電話”がある)

5) 日本ビクター?久里浜技術センター 高柳記念展示館(2008年1月現在、公開していないとのこと)

6) NHK放送博物館(送像は機械式、受像はブラウン管(高真空)式のものが実演してあるのがウリ)

静岡大学 浜松キャンパス 高柳記念未来創造技術館訪問(2007.12.23)

感想

割とこじんまりとしている。実は、昔の”高柳記念館”を10年ほど前に訪れている。その時には、高柳先生と一緒にテレビ開発に実際に関わったという方が

(10年前の時点で60歳台後半くらい?)2名おられて、親切に説明をしてくださった。

「高柳先生は包容力のある人だった」と振り返っておられたのを覚えている(高柳先生が使っていた椅子と机まであった気がしたが、どうなったのだろう)。

展示品が少ないのは、戦争で焼けてしまったからか。今振り返ると、昔の高柳記念館も手作り感があって良かったと思う。

これが最近オープンしたばかりの高柳記念館

さすがにきれいだ・・・。以前の建物を取り壊すの

ではなく、改装したらしいが、面影はない。

位置的には、南門から入ったらすぐ左手にある。土日もオープンしているようだ。なお、正門には高柳先生の胸像があるので、それも見たほうがよい。

なお、以前の記念館は1Fが視聴覚室のような部屋になっていて、展示は2階である(以前の高柳記念館は1Fが展示、2Fはパソコン共同利用室になっていたと思う。

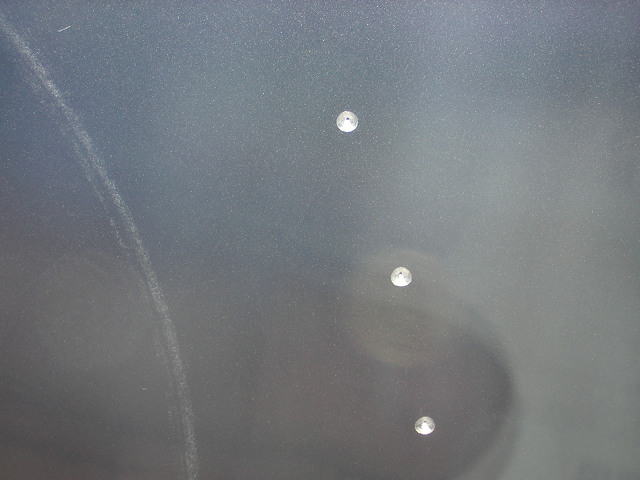

これは、二ポー円板の走査孔の拡大写真。

走査線数は40本のようだ。

厚さが1mm程度のアルミ板製。孔が少し大きく

見えるが、約1mmφの孔をあけた上でφ6位の

ドリルで皿もみしてある格好だ。つまり、少しでも

多くの光を光電管(を使っているか知らないが)

に導くための工夫。

撮像装置は二ポー円板を使った機械式である。

右の光っているのは、被写体の照明である。

(高柳先生の時はアーク灯だった)である。

この白熱ランプの光によって、有名な”イ”の字を

書いた紙(高柳先生の場合は雲母板に書いていた・・・

紙だとアーク灯の熱で燃えるから・・・)を照らすわけだ。

さて、二ポー円板の駆動ですが、なんと、手動式です。

つまり、見学者が手でハンドルを回す。いいアイデアですね。

撮像装置の横には、受像装置がある。

これはブラウン管でなくて、緑色レーザ光(と思う)を鏡車で走査しているようだ。つまり、受像は機械式(ロジンク鏡車式かな)。

高柳式テレビ装置は送像は機械式、受像は電子式

であったが、この展示ではブラウン管は使わなかったようだ。

そうした理由が分からない。

この受像展示はすごく暗く、見づらいものだった。まあ、実際の高柳式テレビ受像装置も相当暗かったようだから、その点では良いのだが。

それにしても、どうして”イ”の字にこだわるのだろう。テレビなんだから動くもの、たとえば回転する人形とか、そういうのを展示しないのだろうか。

イという文字を写した時は、雲母板に墨で書いたものを裏からアーク灯で照らした訳で、無理やり写したに近いのにである。

そのほかに、藤岡コレクションという昔の各種テレビの展示がある。

その中に、三菱の2管式カラーテレビがあった。私も以前、このテレビがネットオークションで出ていて、45000円位までは追っかけたのだが

手に入れられなかったテレビである(相当粘る人がいて、諦めたのだ)。2管式カラーテレビの画面が映っているところが見たかったなあ。

富山県魚津市 魚津歴史民俗博物館訪問(2006.4.2)

感想

交通の便があまり良くない場所に立地している。ただし、景色はよい。

魚津駅からタクシーで2000円くらいした。タクシーのおじさんが、「外で待っているから」と気を利かせてくれて、

待ってくれた。タクシーが拾えないところなのだ。でも、人を待たしていると思うと、ゆっくり見ることが出来なかったので残念。

魚津は早稲田大学のテレビ研究者川原田政太郎の出身地である。つまり、有名な山本・川原田両氏による早稲田式テレビだ!!

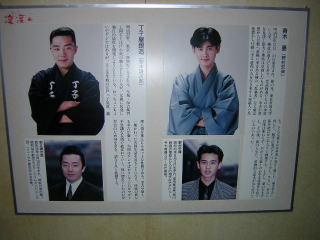

しかし、入ってみると分かるが、NHK朝の連続ドラマ 「凛凛と」にまつわる展示になっている。まあ、それはそれで楽しい。

おっ、凛凛と ってなつかしいな。僕が中学生の時に

やっていた朝ドラです。

この奥が展示室。手前右の壁の写真が川原田先生の写真。

左には農具・漁具が展示してある。だって、歴史民族博物館

だもん!

この登場人物関係図を見て、分かる人が何人いるか・・・。

もう一度見たいドラマですね。

タツさん。なつかしい。

こんな狭い部屋で研究していたとは思えない。初期のテレビジョン研究者 川原田政太郎の展示ではなく

「凛凛と」 のPRみたいな感じ。放送期間中は多くの人が訪れたのであろう。

しかし、アルミのケーシングに収まったニポー円板は、迫力が

ある。直径1mくらいあるだろうか。

うーむ。これでも走査線数は100本くらいだったかな。

参考になりました。

そういえば、凛凛と の最終回で早慶戦を機械式テレビで撮影することに成功したようなシーンがあった。

あれは本当に実際の機械式テレビで写したものだったのだろうか。白黒の粗い画面で(走査線数100本くらい)人間が

喜んで飛び跳ねているのがかろうじて分かるようなシーンだった。機械式テレビの映像はそのクライマックスだけだった。

「おおっ!」と思って見たんだよね、高校1年の時。

ちなみに、ここでは『川原田政太郎博士への思い出』という冊子(250円)を売っているので、ぜひ買って読んで欲しい。

国立科学博物館

感想

上野駅のすぐそばにある。日本ではもっとも大きな博物館のひとつでしょうかね。

早稲田式(本物)と高柳式(日本ビクター製のレプリカ・・・NHK放送博物館と同じもの??)がある。

カメラを忘れたので、携帯のカメラで撮影した。なお、博物館スタッフに、「写真を撮って、ホームページに載せていいですか?」

と尋ねると、営利目的でなければいいとの事。

どこかでみたような。そう、NHK放送博物館のと同じものではないでしょうか。

本体裏には日本ビクターとありました。ここでも、イの字ですな。それにしても、子供が多い。

勇気ある小学生の女の子の一人が、イの字を書いた紙の前に手を伸ばして、画面を見ている友達が

「写ったー!」と騒いでいた。

そのシーン(手が写っているテレビ画面)を写真に撮ろうと思ったが、”変態”と思われそう

だったので、撮らなかったのである。確かに、ブラウン管にはイの字の横に、ぼんやりと”手”らしきものが写っていた!!

やっぱり自由に色々写して試せるようにしたほうがいいのでは。

これは、カーセル(ケルセル)。光を変調するもの。

たしか、中身はニトロベンゼンだったと思う。

高圧注意とあるということは、実演することがあるのか??

大きいですね。ニポー円盤のケーシングです。

でも、中が見えないのが残念。

同じものが、魚津にもありました。

早稲田式は鏡車を使っています。手前の鏡車は高速走査用。

奥が低速走査用。駆動するモータは失われたようですな。

モーターの取り付け台だけありますね。

これは、レンズディスク。機械式では定番です。なんと木製。

やはり痛みが激しい。これを毎秒何回転で回したんでしょうか。

早稲田式なので、走査孔数は60です。しかし、年月を感じますね。

レンズディスクの拡大写真。木ネジが見えますが

おそらく、バランス用。

台座の木が円弧状になっている!

仰角を変えるためですな。工夫してますね。

最後に高柳式テレビレプリカの前で記念撮影